아기산(안동 길안)

05.24 아기산- 안동 독립 기념관- 동부동 오층전탑- 태사묘- 고운사- 조탑동 오층전탑.

지나다니면서도

머물러 지지 않던곳 안동.

지난주 계획을 했다가

기상관계로 취소 했었던 안동으로 여행을 떠난다.

수곡마을의 아기산은 오백고지의 순한 육산으로

산보 하듯이 올라도 한시간 남짓 하면 되는곳이다.

삼십분 정도 지능선을 오르면 한말 일제에 항거하여

의병활동을 하다가 순국한 유시연 묘가 있고

조금 더 오르면 왼편 바로 아래로

나뭇가지 사이로 봉황사의 목탁소리가 가깝다.

정상에서의 조망은 사방으로 막힘 없이 펼쳐지는데

북서로 임하댐과 안동댐이 눈길을 잡는다.

하산길에 만나지는 미녀나무???

등산객들 입과 입으로 아름다운 여자와 같다고 해서 특별히 고명 되었다고...

산행후 수곡마을의 수애당과 전주류씨 종택도 둘러볼만 하고

마을앞 정자에서의 바라보이는 임하호도 한폭의 그림이다.

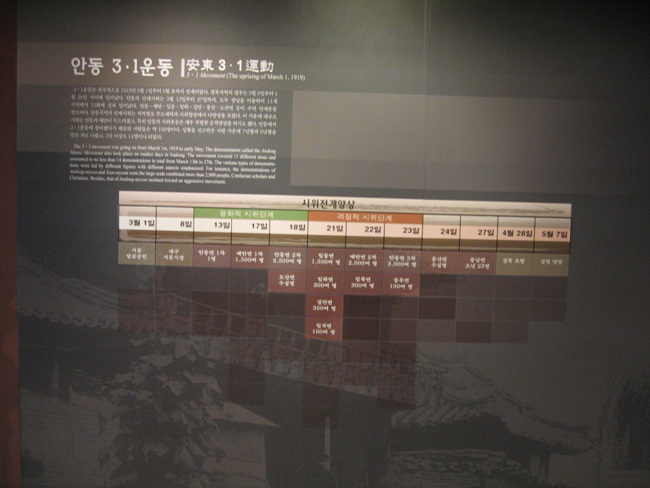

근래에 건립된 안동 독립기념관을 들리면서

안동관광 지도와 안내를 받고는 안동역으로 출발이다.

동부동 오층전탑은 안동역 화물 취급소 뒷편 주차장 한켠에 쓸쓸한데

광장의 분위기와는 다르게 너무 소외되어있다.

태사묘를 잠시 들렀다가

조탑동 오층전탑을 간다는것이 의성의 고운사까지 가버렸다.

고운사의 종소리가 멀어지면서...

노을속 조탑동 전탑을 상면하게 된다.

반가운 만남도 잠시

하회 마을로 발길을 돌리는데

포항으로 가자고 한다.

아무래도 힘이 든 모양이다.

내일 여행계획은 하회마을에서 하루 묵고

안동댐-안동민속 박물관-도산서원-청량산-백암온천 까지였는데

미련을 접는다.

순국선열 류시연의묘.

정상에서...

정상에서 내려다 보이는 임하호와 안동호.

미녀나무.

수애당(문화재 자료 제56호)

수애 유진걸이 1939년에 지은 집이다. 유진걸의 호를 따라 수애당이라 하였으며 처음 임동면 수곡동에 있었으나 임하댐 건

설로 1987년에 지금 있는 자리로 옮겼다. 3동의 건물로 이루어졌는데 중심 건물은 앞면 7칸·옆면 2칸이며, 지붕은 옆면에서

볼 때 여덟 팔(八)자 모양의 팔작지붕이다. 창고는 앞면 10칸의 ㄱ자형 평면을 취하고 있다.

수애당은 춘양목으로 지어 보존상태가 매우 좋으며 조선 후기의 건축 양식을 잘 나타내고 있다.

전주류씨 무실종택.

건립년대는 알 수 없으나 1600년 후기 또는 1700년경의 건축이 아닌가 추측되며 임하댐 건설로 인하여 임동면 수곡리 691-1

번지에서 1988년 현위치로 이건하였다. 그 후1991년 봄에 사랑채부분이 화재로 인하여 수리하였다.

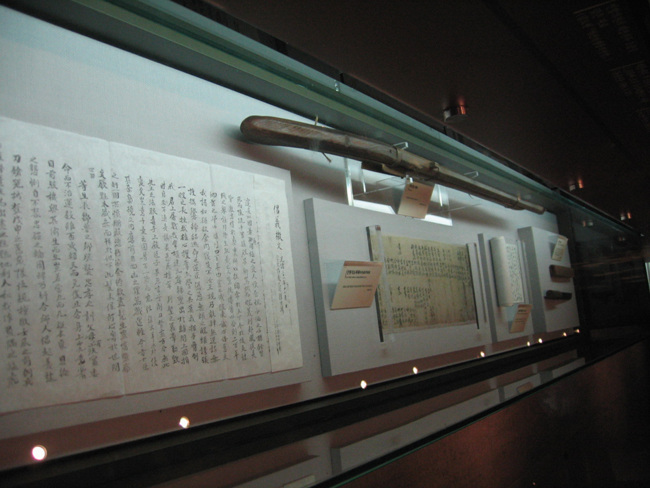

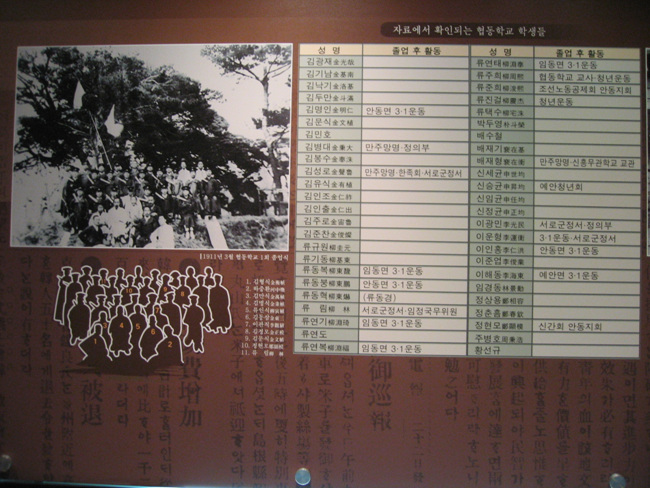

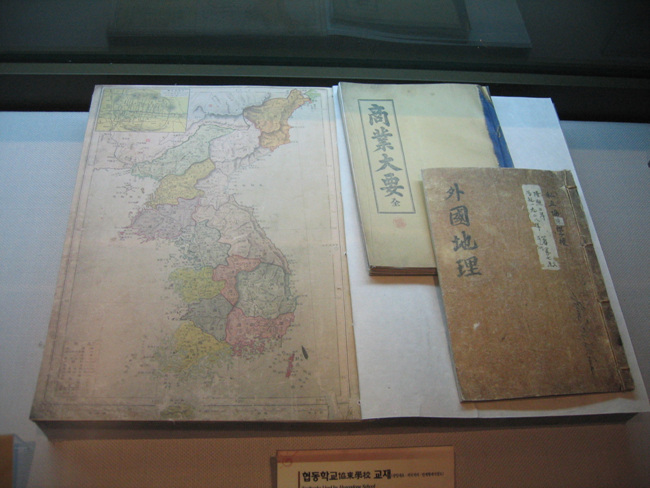

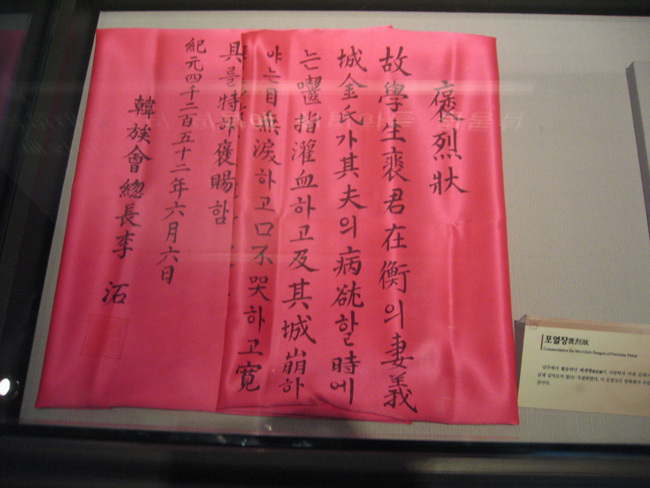

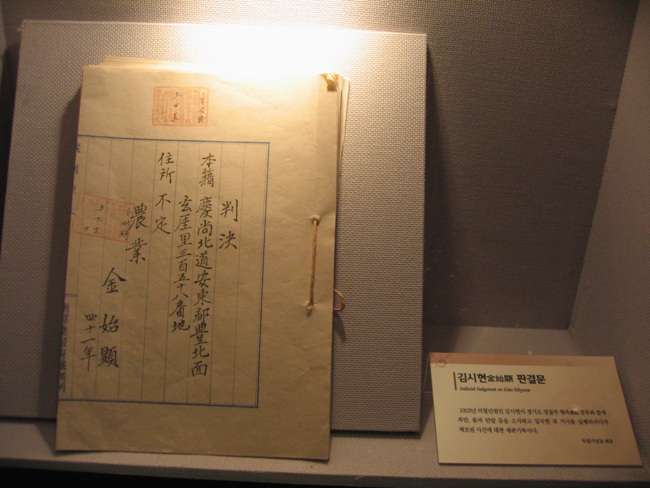

안동 독립 운동 기념관.

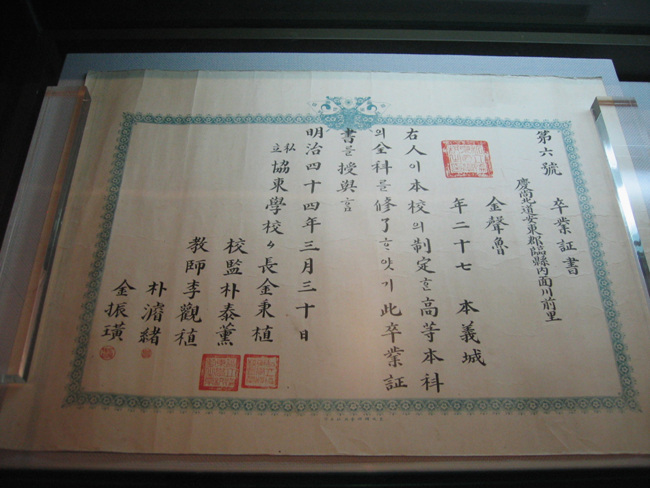

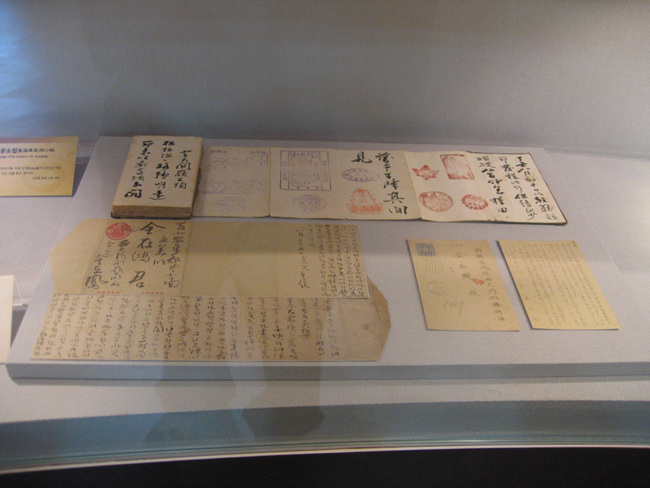

협동학교 김성노 졸업 증서.

협동학교는 1907년 임하면 천전리(내앞마을)에 류인식·김동삼 등의 주도로 설립되었다. 김성로는 협동학교 졸업이후 김대

락과 함께 만주로 망명하여 독립운동 기지건설에 노력하였다. 그러다가 1922년 군자금 모금을 위해 국내로 파견되어 임하에

서 활동하였다. 이 활동으로 체포되어 5년형을 받고 평양감옥에서 옥고생활을 하다 1922년 4월 30일 순국하였다.

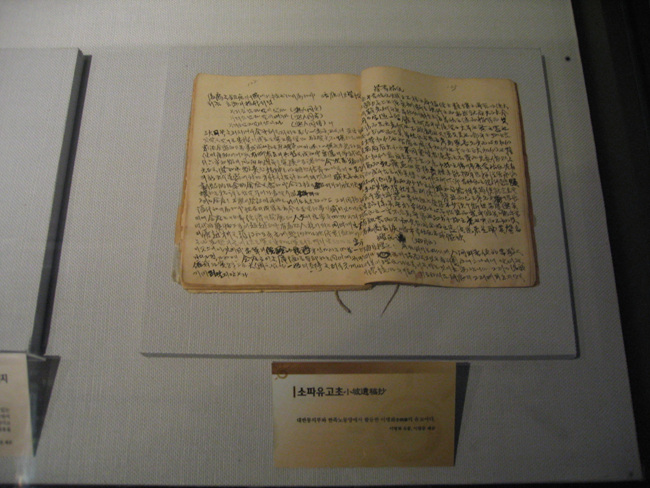

협동학교 교재.

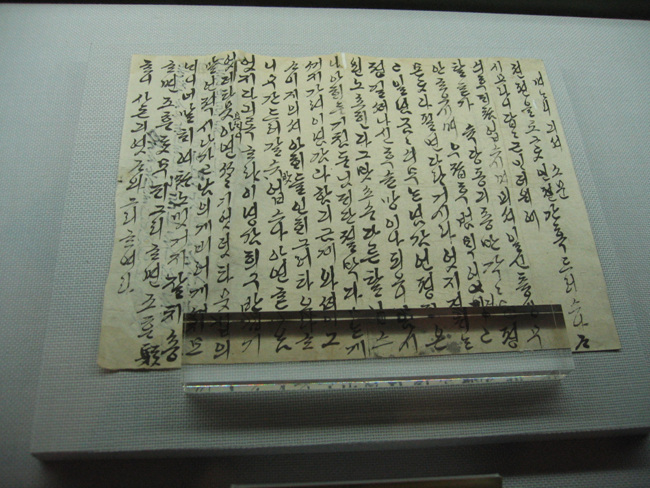

이중업 편지.

향산 이만도 선생의 아들인 이중업이 며느리에게 군자금을 보내 달라는 내용이다. 이중업은 유림단의거인 파리와 중국에 장

서를 보내는 활동에서 주도적인 역할을 하였다. 특히 중국 대통령과 내각에 장서를 보내려고 준비하다 병으로 순국하였다(이

중업 유품).

안동역 광장.

동부동 오층 전탑(보물 제56호)

안동역 구내에 있는 탑으로, ,『동국여지승람』이나『영가지(永嘉誌)』에 기록된 법림사(法林寺)의 전탑으로 추정된다.『영

가지』에 법림사전탑이 7층이라는 점, 조선시대에 크게 보수를 하였다는 점, 탑의 머리장식은 법흥사탑(法興寺塔)과 같이 금동

제였으나 임진왜란 직후 명나라 군인들이 도둑질해 갔다는 사실 등이 기록되어 있는 점으로 보아 지금의 모습과는 큰 차이가 있

었을 것으로 짐작된다.

숭모전.

태사묘(경상북도기념물 제15호)

태사묘(太師廟)는 고려(高麗) 태조(太祖)가 안동(安東)에서 견훤(甄萱)을 토벌(討伐)할 때(930년) 도운 공로로 권행(權幸)·김

선평(金宣平)·장정필(張貞弼) 3인을 봉안(奉安)한 묘사(廟祠)이다.

권행과 장정필은 대상(大相)이란 벼슬을, 김선평은 대광(大匡)이란 벼슬을 받았다. 태사묘사실기년(太師廟事實紀年)에 의하

면 고려 성종(成宗) 2년(983)에 처음으로 삼공신(三功臣)의 제사(祭祀)를 안동부사(安東府使)가 거행하였다고 한다. 현 위치의

묘우(廟宇)는 조선(朝鮮) 중종(中宗) 37년(1542)에 안동부사 김광철(金光轍) 등이 세웠는데 6·25 때 소실(燒失)된 것을 1960년

대에 재건하였다.

보물각.

이곳에 보물각에는 유물은 붉은 잔(朱漆托盞) 1개, 무늬비단(古絹布(花絹)) 1편, 비단(高絹布(無繡)) 6편 관(冠) 1개, 가죽신(履)

1켤레, 부채(布扇) 1개, 구리도장(銅印) 2개, 놋쇠합(銀구蓋盒) 1개, 옥관자(玉貫子) 2개, 허리띠(革과帶) 4벌, 교지(敎旨) 1매, 동

수저(銅匙箸) 1벌 등 총 12종류에 22점이 보존되어 있는데 상시 문이 잠겨있어 관람이 불가능 한것이 아쉽다.

- 고운사

나한전.

이 건물은 원래 현 대웅보전 자리에 있던 대웅전으로 조선 중기에 세워졌다. 건물을 이전하면서 16나한을 모셨고 전각의 이

름도 바뀌었다.

나한전은 응진전 또는 영산전이라고도 불리우는데 16나한을 봉안하였으며 그 가운데는 석가모니불을 모셔 놓았다. 불상은

우리나라에 보기드문 지불(紙佛)로 매우 원만한 상호를 보여준다.

고운사는 신라 신문왕 원년(서기 681년)에 해동 화엄종의 시조이신 의상대사께서 창건하신 사찰이다. 부용반개형상(연꽃이

반쯤 핀 형국)의 천하명당에 위치한 이 사찰은 원래 高雲寺였다. 신라말 불교와 유교ㆍ도교에 모두 통달하여 신선이 되었다는

최치원이 여지ㆍ여사 양대사와 함께 가운루(경북 유형문화재 제151호)와 우화루를 건축한 이후 그의 호인 孤雲을 빌어서 孤

雲寺로 바뀌게 되었다.

약사전.

석조석가 여래좌상(보물 제246호)

대좌(臺座)와 광배(光背)를 갖추고 있으며, 손상이 거의 없는 완전한 불상 머리, 얼굴, 신체, 옷주름, 대좌, 광배 등에서 8세

기의 불상과는 뚜렷하게 구별되는 9세기의 특징적인 양식을 나타내고 있다.

고운사는 해동제일지장도량이라 불리는 지장보살영험성지이다. 옛부터 죽어서 저승에 가면 염라대왕이 고운사에 다녀왔느

냐고 물었다고 하는데 지장보살님의 원만자비하신 풍모는 물론이거니와 명부십대왕의 상호와 복장도 다른 사찰에서는 보기

힘든 위엄과 정교함을 자랑한다.

전탑동 오층 전탑(보물 제 57호)

통일신라시대의 전탑으로 화강암 석재와 벽돌을 혼용해서 만든 특이한 탑이다. 우리나라 전탑에는 거의 모두 화강암을 혼용

하고 있으나 이 전탑에서는 그러한 의도가 더욱 적극적으로 나타나 있다. 기단(基壇)은 흙을 다져 마련하고 그 위로 크기가 일

정하지 않은 화강석으로 5∼6단을 쌓아 1층 몸돌을 이루게 하였다. 남면에는 감실(龕室)을 파서 그 좌우에 인왕상(仁王像)을

도드라지게 새겼다. 1층 지붕부터는 벽돌로 쌓았는데 세울 당시의 것으로 보이는 문양이 있는 벽돌이 남아 있다. 2층 이상의

탑신(塔身)에는 2층과 4층 몸돌 남쪽 면에 형식적인 감실이 표현되어 있고, 지붕돌에는 안동에 있는 다른 전탑과는 달리 기와

가 없다.

<인터넷 자료 참고>