09.07 청주 박물관.

교회에 간 아이들을 온종일 기다리다가

오후 늦게 박물관으로 나들이를 한다.

동원이와 한영이

동원이

두원이

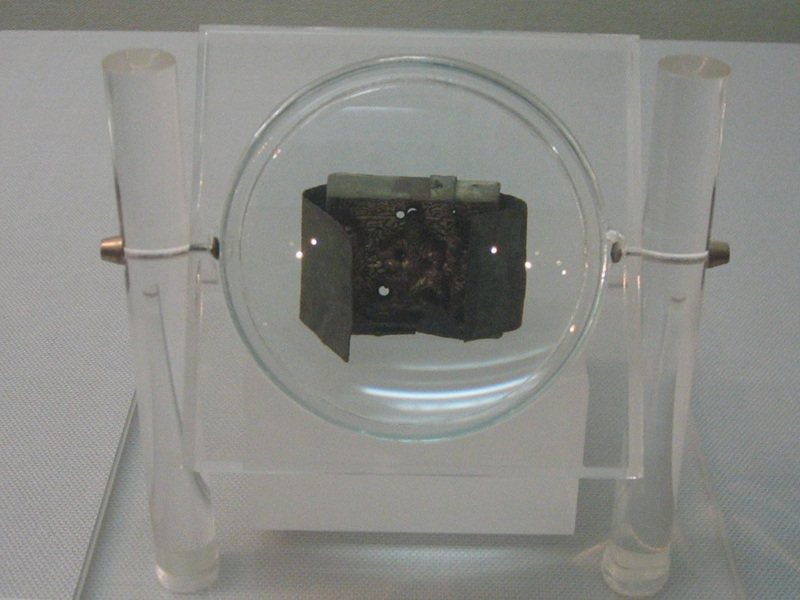

癸酉銘全氏阿彌陀三尊佛碑像(국보 제106호)

충청남도 연기군 비암사에서 발견된 이 삼존석상은 4각의 긴 돌 각 면에 불상과 글씨를 조각한 비상(碑像) 형태이다.

정면은 가장자리를 따라 테두리를 새기고, 그 안쪽을 한 단 낮게하여 아미타삼존상을 조각하였다. 커다란 연꽃 위의 사각형 대좌에 앉아 있는 본존불은 얼굴 부분이 갸름한 모습이며, 신체는 건장하면서 안정된 자세를 이루고 있다. 부처가 설법할 때의 손모양을 하고 있는 손은 비교적 크게 표현되어 삼국시대 이래의 전통을 따르고 있음을 알 수 있다. 양 어깨를 감싼 옷은 사각형의 대좌(臺座)를 거의 덮고 있으며, 대좌 밑의 좌우에는 사자상을 배치하였다. 둥근 머리광배는 3줄의 동심원 안에 연꽃을 장식하고 있다.

사자 등위의 연꽃무늬 대좌 위에 서 있는 협시보살상은 본존불 쪽으로 몸을 약간 튼 자세로, 얼굴은 훼손이 심하여 알아볼 수 없으나 연꽃이 새겨진 둥근 머리광배가 남아 있다. 본존불과 협시보살의 어깨 사이에는 나한상이 얼굴만 내밀고 있으며, 협시보살상의 양 옆에는 인왕상이 서 있다. 불상 위로는 불꽃무늬가 새겨진 광배가 이중으로 있으며, 안쪽의 광배에는 5구의 작은 부처가 새겨져 있다. 광배 밖의 좌우 공간은 한층 더 낮추어 비천상을 새겼다.

양 측면의 하단에는 정면을 향하고 있는 용머리를 조각하고, 그 위로는 연꽃 위에서 악기를 연주하는 사람을 표현하였다. 뒷면은 4단으로 나누어 각 단마다 5구씩의 작은 부처가 앉아 있는 모습을 조각하였으며, 불상 사이사이에 사람의 이름과 관직을 새겨 넣었다.

조각이 정교하면서도 장엄하고, 세부 양식에 있어서도 옛 형식을 남기고 있는 점이 계유명 삼존천불비상(국보 제108호)과 비슷하며, 만든 연대는 삼국통일 직후인 문무왕 13년(673)으로 추정된다.

|

| |

|

| |

기축명아미타여래제불보살석상 (보물 제367호)

앞면에는 부처와 보살의 모습이 여러번 변하는 듯하여 마치 극락세계의 장면을 돌 위에 새긴 것과 같다. 맨 밑에는 연꽃을 둘러 석상 전체의 대석(臺石)으로 삼고 그 위에 난간과 계단을 놓았다. 그 위에는 물결무늬로 연못을 표현했고, 난간 좌우에는 사자를 서로 마주보게 배치했다. 연못 중앙에 큰 연꽃이 있고, 그 위에 본존인 아미타불이 앉아 있다. 좌우에는 서 있는 자세의 여러 불상이 나열되어 있어 엄격한 좌우대칭 수법을 따르고 있다. 크게 새긴 본존불의 옷은 양 어깨를 감싸고 있으며 오른손은 뚜렷하지 않으나 왼손은 가슴 아래에 들고 있다. 본존 좌우에는 보살상이 있고 그 사이에 열반의 경지에 이른 성자인 나한(羅漢)의 상반신만 표현하였다. 보살상 옆에는 사나운 귀신인 야차상(夜叉像)이 한손을 들어 천궁(天宮)을 받들고 있으며, 그 옆에는 수호신인 인왕상(仁王像)이 있다. 본존 위에는 반원 모양으로 5구의 작은 부처가 새겨졌고, 그 위에는 다시 7구의 작은 부처가 표현되어 있다. 이 불상들 사이에는 나뭇가지와 잎이 표현되었고, 구슬과 장신구가 새겨져 극락의 화려한 모습을 표현하고 있다.

신라 신문왕 9년(689)에 만들어진 것으로 여겨지며, 삼국시대 불상 요소와 새로 들어온 당나라 요소가 혼합된 통일신라 초기 불상양식의 좋은 예로 본존이 아미타불인 점으로 미루어 당시 신앙의 흐름을 이해하는데도 도움을 주고 있는 작품이다.

半跏思惟像(보물 제368호)

T자형을 이루고 있는 이 비상은 정면에 왼발을 내리고 오른발을 왼쪽 다리에 올린 반가상을 크게 새기고 있다. 오른손을 들어 뺨에 대고 생각하는 자세를 취하고 있는 반가상은 머리에 화려한 관(冠)을 쓰고 있으며 목걸이와 구슬장식을 갖추고 있다. 양 측면에는 두손에 보주를 들고 정면을 향하고 있는 보살입상이 새겨져 있는데, 반가상을 본존으로 삼아서 3존 형식을 의도한 것으로 보인다. 뒷면에는 보탑(寶塔)을 크게 새겼는데 이 보탑으로 보아서 정면의 반가상이 미륵보살을 형상화한 것으로 해석할 수 있다.

4각형의 대좌에는 중앙에 둥근 화병을 놓고 그 좌우에 꿇어 앉은 공양상을 조각하였는데, 대좌의 양 측면에도 정면을 향해 꿇어 앉은 공양상을 표현하였다.

이 석상은 삼국시대 우리나라에서 유행한 미륵신앙을 배경으로 크게 발달한 반가사유상 양식의 귀중한 유품이며, 만든 연대는 조각솜씨로 미루어 보아 충남 연기군 비암사에서 함께 발견된 계유명전씨아미타불삼존석상(국보 제106호)과 같은 673년으로 추정된다. 백제가 멸망한 지 얼마되지 않은 시기에 그 영역에서 조성된 이들 석상은 백제의 석조미술 수준을 확인할 수 있게 해주는 좋은 예이다.

먼저 앞면 중앙에는 보살좌상 1구(軀)만이 전면 가득히 새겨졌는데, 4각형 대좌에 앉아 왼발은 내리고 오른발은 왼발 위에 얹어 이른바 반가좌(半跏坐)를 하였으며 오른손은 들어서 턱에 대고 이른바 사유형(思惟形)을 보이고 있다. 보관(寶冠)을 쓰고 목걸이 ·두광(頭光) 등 장엄구를 갖추었으며 천의(天衣)는 두 팔에 걸쳐서 길게 대좌에 이르고 있다. 머리 위에는 천개(天蓋)가 새겨졌으며 다시 그 위에 보주(寶珠)와 영락(瓔珞)이 장식되었다. 밑면은 장방형을 이루었는데, 그 중앙에 둥근 화병을 놓고 그 좌우에는 꿇어앉은 인물상을 배치하였다. 지물(持物)로 미루어 승려와 공양상(供養像)으로 보인다.

위에는 나뭇잎이 얽힌 지붕이 있고 그것을 받치는 가늘고 긴 두리기둥의 기둥머리와 중간에는 꽃무늬로 장식하였는데, 이것은 처음 보는 유례이다. 다음에 측면에는 좌우에 각기 같은 모양의 연화좌 위에 서 있는 보살상을 1구씩 새겼는데 머리 정면에 보탑(寶塔)이 있고 두 손은 가슴 앞에서 둥근 보주(寶珠)를 들고 있다. 천의(天衣)와 치마의 양식은 앞면의 의상과 같으며 하면에는 또한 꿇어앉은 공양상 1구가 새겨졌는데, 이들 보살 입상이나 그 밑의 공양상이 모두 앞면을 향하는 자세를 취하고 있는 것은 주목할만하다. 이 같은 점에서 앞면의 반가상을 주존(主尊)으로 삼아서 삼존형식(三尊形式)을 의도한 작가의 뜻을 알 수가 있다.

끝으로 후면은 전면과는 달리 곡면(曲面)을 이루었는데, 조각은 매우 간단하여 1기(基)의 보탑을 가득히 새겨 놓았다. 이 탑은 2단의 기단이 놓이고 그 위에 타원형의 탑신(塔身)이 마련되고 다시 그 위로는 평판(平板)을 놓고 대소 3주의 상륜(相輪)이 꽂혀 있다. 이 같은 모양의 탑형은 아마도 한국(韓國)에서 가장 오랜 것이라 하겠는데, 이같이 탑을 후면에 새긴 것은 전면에 새겨진 주존상(主尊像)과의 관계에서 그 존명(尊名)을 가리키는 것으로 보인다.

이 석상은 삼국시대 우리나라에서 유행된 미륵신앙(彌勒信仰)을 배경으로 삼아 크게 발달한 반가사유상(半跏思惟像) 양식의 귀중한 유품이며, 작기는 하나 손상이 없는 것은 참으로 다행한 일이다. 이 4면 석상에 있어서 정면의 보살은 측면의 2상과 더불어 미륵삼존으로서의 조형 양식을 보이는 것이며, 후면의 보탑은 또한 미래불(未來佛)로서의 미륵보살의 표상을 새긴 것으로 해석된다. 이 곳 비암사의 3개 비상(碑像) 중 형태가 큰 다른 2상이 모두 그 곳에 새겨진 명문(銘文)에 의하여 아미타불임을 알 수 있는데, 그들과 함께 이 미륵석상을 조성한 것은 또한 그 당시의 믿음을 오늘에 잘 전하여 주는 것이다.

이 미륵반가석상의 조성 연대는 그 조각 솜씨로 미루어 이곳에서 함께 발견된 계유명전씨아미타불삼존석상(癸酉銘全氏阿彌陀佛三尊石像)(국보(國寶) 제(第)106호(號))과 같은 673년으로 추정된다. 백제가 멸망한 지 멀지 않은 시기에 그 영역에서 조성된 이들 석상은 백제의 석조 미술을 오늘에 보여 주고 있다.

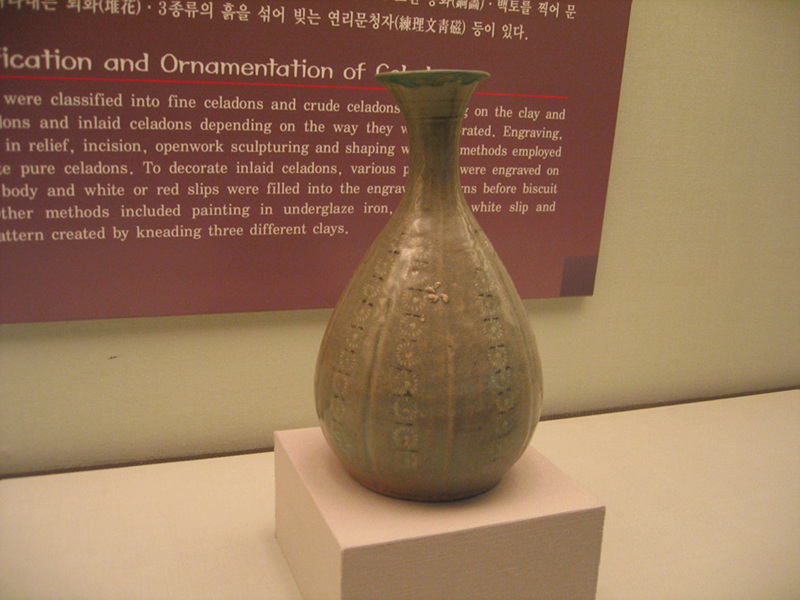

청주운천동출토동종(보물 제1167호)

총 길이가 78㎝, 종 몸체 높이 64㎝, 입지름 47.4㎝인 중간 크기의 종으로 위·아래 단에 어떠한 문양도 없이 단순하게 처리된 것이, 오히려 이 종의 특징이라고 하겠다.

사각형의 유곽 너비부분에는 3구의 비천상과 당초문, 3보 문양으로 꾸몄고, 그 안에 9개의 돌출된 유두가 있다. 종 몸통에는 2구의 비천상이 조각되어 있다. 연꽃으로 장식한 종을 치는 부분인 당좌를 2개 가지고 있고, 그 사이사이에는 덩굴무늬가 새겨 있다.

현재 용통은 일부 없어졌으나, 종의 고리부분인 용뉴는 한 마리 용이 입을 벌리고 목을 구부리고 있는 형태가 완전히 남아 있어, 통일신라시대 말기(8∼9세기 경)의 종임을 짐작하게 한다.

종신에는 2구(軀)의 비천상을 배치하고 있는데 1구(軀)는 궤좌(궤坐)에 주악상이고 다른 1구(軀)는 궤좌(궤坐)에 합장(合掌)하고 천상(天上)으로 올라가는 유려한 모습이다. 당좌(撞座) 역시 2개(個)이며 12판(瓣)의 연화문(蓮花文)을 돌리고 그 사이에 당초문(唐草文)을 장식하고 있고 현재 용통 일부가 약간 결손하여 있을 뿐 용뉴는 완전하며 신라범종에서 보이는 전형적 용뉴형식을 따르고 있는 통일신라시대 말기(8∼9세기 경)의 동종으로 추정된다.

"황통십년흥덕사" 글자 대접.

<인터넷 자료 참고>