12.26 팔공산

오랜만에

아주 오랜만에

수도사를 들머리로 하고

팔공산을 오른다.

마애불 입상,좌상을

두루 들러보는 여유도 잠시...

마눌입이???

동봉을 오른후

신령재까지는

이산가족이 된다.

염불봉.조암까지의

암릉구간을

우회 하라 해놓고

릿지를 한다.

조금은 난해한 구간도 있어

방심은 금물이다.

수도사.

공산폭포.

진불암 오름길에 만나지는 부도탑.

진불암.

신라 진평왕 때(632년) 창건되어진 진불암의 현존건물은 고려 문종 때 혼수국사가 중건한 건물로 1637년 이응선씨와 1813년 등월, 월하

두 스님이 다시 중수했다. 삼국유사에 기록된 사찰로서 후면에는 청정법신 비로봉. 전면에는 대자대비하신 관음봉, 우측에는 실행제일

보현봉. 좌측에는 지혜제일인 문수사리봉으로 사방이 보살님들로 장엄되어있고 석가세존이 증명하여 眞佛이 중앙으로 장엄되어온 수려

지난 1944년 대구의 소위 80연대라는 일본병영에서 탈출한 5명의 학병들이 이 절의 다락에 숨어 있었는데 일본 헌병대가 탈영병들을 찾

아 이곳에 들이닥쳤으나 너무나 태연한 노스님의 모습에 철수했고 학병들은 무사할 수가 있었다고 한다.

진불암과 동봉 오름길 능선사이의 계곡.

동봉을 오르면서 나뭇가지 사이로 바라보이는 진불암.

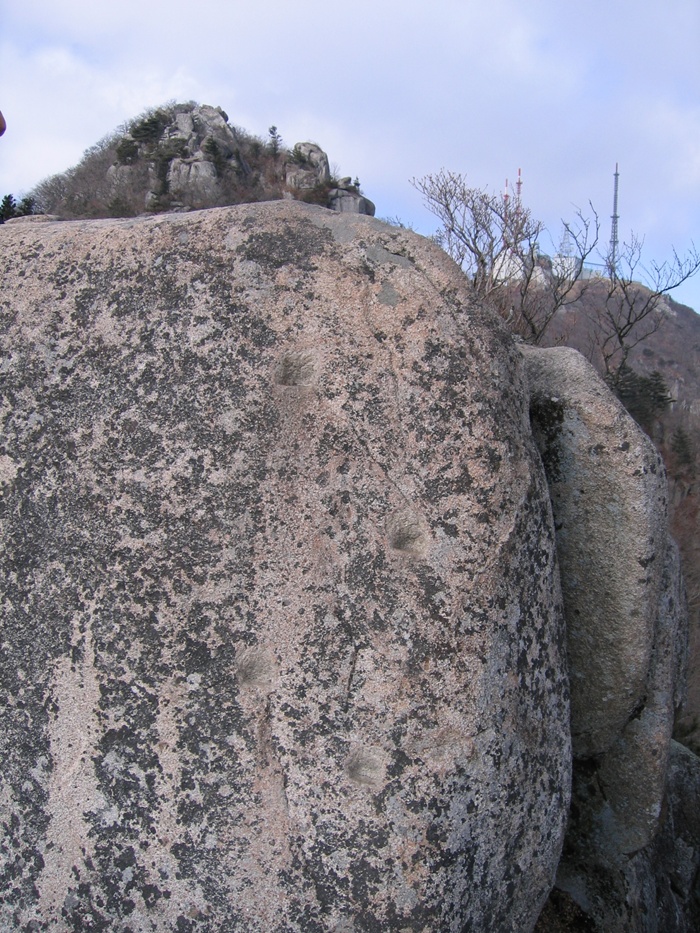

석조약사여래입상(대구광역시 유형문화재 제20호)

비로봉과 동봉사이의 안부에 서쪽을 향해 세워져 있는 높이 6m의 거대한 약사여래 입상이다. 비바람에 많이 풍화되어있는 이불상은 잘조

화되는 옷주름이나 얼굴모습등의 조각 솜씨로 보아 통일신라때 조성된것으로 추정하고 있다.

마애약사 여래 좌상에서 바라보이는 서봉.

마애약사여래 좌상(대구 유형문화제 제3호)

비로봉 정상 가까운 남쪽 암벽에 통일신라때 조성되어진것으로 추정되는 마애불이다.

왼편 가까이의 서봉과 뾰족한 봉우리를 한 칼날능선.서봉과 칼날능선사이의 파계봉.멀리로 한티재 그리고 오른편 더 멀리까지로 가산까

지 조망이 된다.

비로봉 군시설 가까이에서 건너다 보이는 동봉.

군및 방송국 시설물이 설치되어져 있는 비로봉.

동봉에 올라 되돌아 보이는 비로봉.

동봉에서 바라보이는 서봉과 아주 멀리는 가산.

동봉 정상에서...

동봉에서 내려서면서...

염불봉에서 내려다 보이는 염불암.

암릉 진행 하면서 내려다 보이는 수도사 하산 계곡길. 계곡 왼편 능선에도 하산길이 있다.

멀리 인봉과 그아래로 팔공 컨트리 클럽.

있는 인간들 소수를 위해 산 베려 놨다. 한심한 인간들 하고는...

대구 방향으로 바라보이는 동화사와 시설지구.

이곳을 빠져 올라가려다가 포기를 한다. 우회해서 돌아가보니 안올라가길 잘했다. 낭떠러지다.

이곳도 무리를 해서 올라서려다가 포기를 한곳인데 역시나 잘했다. 길이 없다.

이바윗길을 넘으면서 아기자기 했던 암릉길은 마무리가 된다.

지나온 암릉구간.

신령재. 이곳은 동봉.갓바위.동화사.수도사길이 연결되는 사거리이다. 여유롭게 담배를 즐기고 있는 조금전에 마주쳤던 한 산꾼에게 옆지기가 방금 수도사 방향으로 내려섰다는 이야기를 듣고도 미안하지만 갓바위 방향으로 진행을 한다. 997봉에서 거조암 방향으로의 미답의 능선이 있기 때문이다.

멀리 보이는 능선이 997봉이고 스카이 라인은 갓바위를 향하는 능선이다.

이 바윗길을 걸어보고자 욕심을 부리기는 했는데 마음은 무척이나 바쁘다. 신령재에서 내려선 옆지기와 시간차가 너무 벌어지는 때문이다. 이 바윗길을 넘고서도 한봉우리를 더 넘고서야 수도사가 있는 치산 방향으로의 길도 길같지않은 능선길로 들어서는데 이내 그길마져

도 사라진다. 방향만 잡고 무조건 내려서는데 다행인것은 잡목이 없다.

얼마나 달렸을까? 수도사 이정표가 반갑다.

생경한 구름다리가 공산폭포 윗쪽으로 설치 되어져 있다. 구름다리를 건너면 동봉과 진불암으로의 오름길이고 건너기전에 곧바로 진행을

하면 신령재이다.

진불암 지게.

진불암의 유일한 수송수단이다. 이곳을 지나 공산폭포 가까이에서 옆지기를 만나는데 이양반 말도 하려 하지 않는다. 동봉에서 부터 신령재까지만 이려던 따로산행이 하산내내 따로산행이 되어버렸으니...

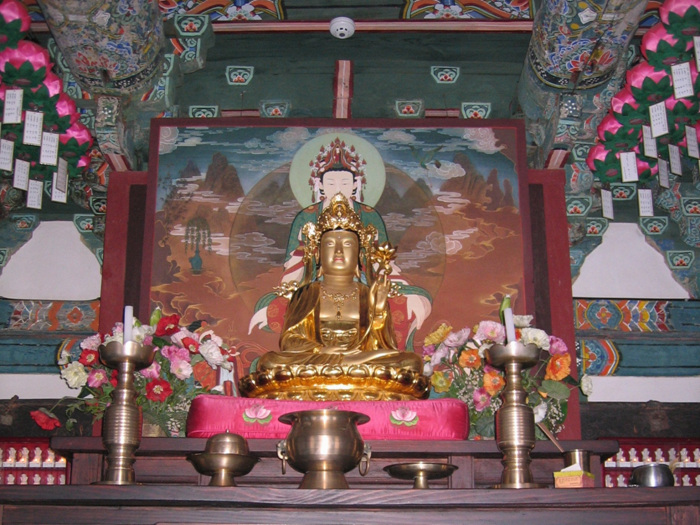

수도사의 원통전.

노사나불 괘불탱(보물 제 1271호)

조선숙종 30년(1704년) 제작되었으며 재질은 마본채색으로 둥근원안에 석가모니의 동일신인 노사나불이 화려한 독존형식으로 그려져 있다. 수도사에서 문화재 관람료(1,500원)를 징수하는 유일한 근거이다.