05.01 남원

2일 금요일 휴가를 내니

오일 연휴가 된다.

미리 계획되어진 휴가는 아니지만

짐을 챙기고 집을 나선다.

임플란트를 한 인공 치아가 아무래도 불편하여

칫과를 들렀다가 가려던것이 성산 톨게이트를 지나치고 만다.

그렇게 출발 얼마후부터 엇박자가 나기 시작을 하는데...

팔팔 올림픽 고속국도는 말이 고속국도이지

근래에 건설되는 자동차 전용도로나 국도보다 훨씬 못한

2차선 도로에다 속도까지 최대 제한속도가 80km이다.

누구는 꾀가 없나?

대구에서 거창방면으로 멋지게 뚫린 국도를 올라설 요량으로

고령 톨게이트에서 빠져 나왔다.

그런데...

톨게이트를 막 벗어난 갈림길에서 합천방향의

각종 관광 안내 입간판 화살표 때문에 합천길로 들어선것이 문제였다.

굽이굽이 2차선 국도를 따라 세월아 네월아가 시작이 된다.

무엇인가 잘못 됐다고 생각되어지면서도 그대로 진행을 하게 된다.

어차피 뚜렸한 목적 없이 떠난 여행이기는 하다.

그렇게 얼마쯤 달렸을까?

청계서원이란 입간판을 따라 들어가보니 합천군 율곡면 내천리다.

서원을 둘러보고 되 나오는데

마을에 잘 정비된 초가집이 한채가 눈에 띄고 또다른 한팀이 담장에서

그너머를 기웃거리고 있다.

전전대통령 생가라고 한다.

그런데 찾는이도 없거니와 안내 입간판도 전혀 없다.

거창 사건 추모공원을 들르는데

왜? 광주사태가 오버랩이 되는지...

6.25의 비극과

5.18의 참상은 동기는 상이하지만

동일한것은 군에 의한 사건이란 점이다.

이러한 비극은 두번다시 일어나서는

안되는 사건이다.

덕양전과 구형왕릉을 서둘러 들렀다가

실상사의 철불과 삼층석탑등등을 그리고

백장암으로 내달려 삼층석탑과 석등을 둘러보고 내려오니

날이 저문다.

어둑한 길을 따라 남원으로 들어서는데

많은 인파들이 모여들고 있다.

춘향제 전야제를 한다고 한다.

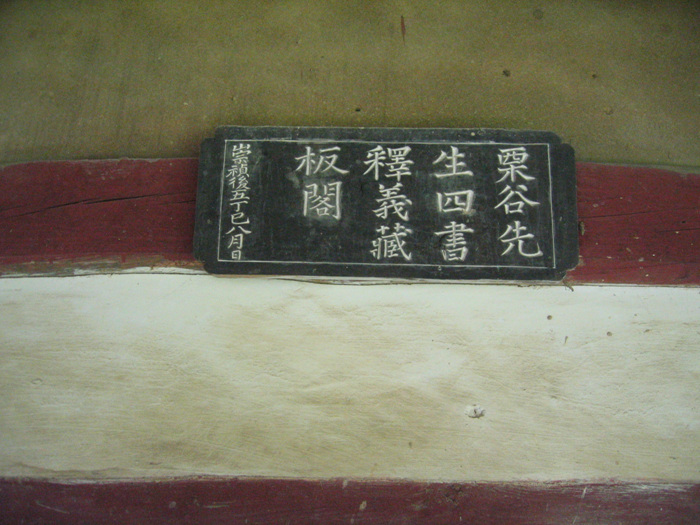

청계서원(경상남도 문화재 자료 제136호)

조선 명종대의 유학자 황강 이희안 선생을 추모하기 위하여 건립한 서원으로 임진 왜란때 공을 세운 전치원.이대기 선생을 함께 배향

하고 있다. 서원 좌.우에 동재와 서재가 있었다고 전하나 현재는 본당과 대문채만 남아있다.

전두환 전대통령 생가.

봉산 새터 관광지에서...

새터 관광지에서 바라보이는 오도산.

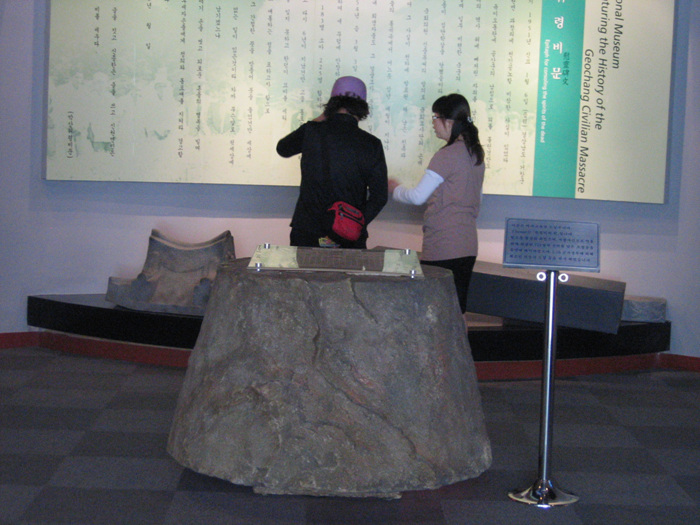

거창 양민학살 추모공원.

역사 교육관.

사건 개요.

- 1951년 2월 9일 신원면 덕산리 청연골에서 주민 84명 학살

- 2월 10일 대현리 탄량골에서 주민 100명 학살

- 2월 11일 과정리 박산골에서 주민 517명 학살

- 2월 9일 ~ 2월 11일 기타지역에서 주민 18명학살 등

『일부 미련한 국군』에 의해 719명이 학살된 거창양민학살사건은 15세 이하 남녀 어린이가 359명, 16세 ~ 60세가 300명, 60세 이상 노

인이 60명(남자 327명, 여자 392명), 무고한 양민 719여명이 당시 11사단(사단장 최덕신 준장), 9연대(연대장 오익경 대령), 3대대(대대

장 한동석 소령) 병력의 총검에 무지막지하게 학살되어, 처참한 시신위에 마른 나무와 기름을 뿌려 불로 태워 버리기까지한 천인공노할

사건을 저질러 놓고 후한에 두려움을 느낀 한동석은 신원면 일원에 계엄령을 내려, 이방인 출입을 막고, 어린이 시체는 골라내어 학살

현장에 약 2㎞ 떨어진 홍동골 계곡으로 옮겨 암매장하여 은폐를 하고, 공비와 전투를 하여 희생자가 발생된 것으로 왜곡을 하였으나, 1951년 3월 29일 거창 출신 신중목 국회의원에 의해 국회에 폭로되고, 1951년 3월 30일 국회와 내무 · 법무 · 국방부의 합동진상조사단

이 구성되어 1951년 4월 7일 합동진상 조사단이 신원면 사건 현장으로 오던 중 길 안내를 맡은 경남 계엄민사부장 김종원 대령은 신성모

국방 장관과 사전에 모의하여 9연대 정보 참모 최영두 소령의 수색 소대로 하여금 군인을 공비로 위장 매복시켜, 거창읍에서 신원면으

로 통하는 험준한 계곡의 길목인 수영더미재에서 합동진상조사단에게 일제히 사격을 가해 조사를 못하고 되돌아 가게 하는 등 국방의 의

무를 진 군인으로서 도저히 용납될 수 없는 만행에 대하여,1951년 7월 27일 사건발생 5개월여만에 대구고등군법회의는「재판장에 강영훈

준장, 심판관에 정진환 준장, 이용문 대령, 법무관에 이운기 중령, 검찰관에 김태청 중령, 김부남 소령, 김동수 대위」로 심판부를 구성하

여,1951년 12월 15일 구형공판에 이어 동년 12월 16일 판정판시에서 9연대장 오익경 대령 무기징역(구형 사형),3대대장 한동석 소령 징역

10년(구형 사형), 소대장 이종대 소위 무죄(구형 징역 10년), 계엄민사부장 김종원 대령 징역3년(구형 징역 7년)으로 관련 군지휘관에게

실형이 확정 되므로서 책임이 국가에 있는 거창양민학살사건은 희생자와 유족에 대해 잘못을 뉘우치기 는 커녕 기회만 생기면 탄압을 가

했다.

1961년 5.16 군사정부는 5월 18일 유족회 간부 17명을 반국가 단체로 몰아 투옥을 시키는 등 동년 6월 25일 경남지사 최갑중은 당시 학

살현장 접근이 어려워 3년여만에 유골을 가매장할 때 앙상한 뼈로서는 성별 구별을 할 수가 없어 큰뼈는 남자, 중간뼈는 여자, 작은뼈는

소아로 구분, 화장하여 517기를 합장하여 놓은 박산합동묘소에 개장 명령을 내려, 천신만고 끝에 만들어진 묘역을 파헤쳐서 유족들은 뼈

가루와 흙한줌으로 조부, 조모, 부모, 형제, 자매에 유골로 대산하여 거주지 공동묘지에 개인별로 개장하라 하였으며, 위령비는 글자 한

자 한자를 정으로 지워서 땅속에 파묻어 제2의 학살인 부관참시를 당한 사건이 거창 양민학살사건이다.

역사관 직원의 친절한 안내.

합동묘.

위령탑.

거창사건으로 희생된 남자. 여자. 어린이의 무덤을 상징하는 3단의 돔 사이로 영혼이 부활하여 어둠을 뚫고 하늘로 오름을 상징합니

다.

환희.

후손들의 정성어린 위로속에 한을 풀고 승천의 기쁨을 만끽하는 영령들과 유족들을 환조로 표현.

참회.

고인들에게 심대한 피해를 끼친 국군들이 진심으로 영령들과 유족들에게 참회하는 모습을 환조로 표현.

왕산전.

덕양정(경상남도 문화재 지료 제50호)

이 전각은 가락국의 마지막 왕 구형왕과 그 왕비를 모시는 전각이다. 구형왕은 532년에 신라 법흥왕에게 나라를 선양한 후 이곳 왕산

수정궁으로 옮겨 살다가 5년후에 돌아가셨다. 그때부터 향화를 계속 받들었으며 이후 전화로 중단된것을 1798년 심릉후 능아래에 능침

을 지으면서 다시 향례를 올리게 되었다. 1898년 수로왕의 능침이 숭선전으로 사액될때 그 명칭도 덕양전으로 개칭 되었으며 1930년에

현 위치로 이건 되었다. 지금의 건물은 1991년 문화재 정비 사업으로 중건된것이다.

전구형왕릉(傳仇衡王陵. 사적 제214호)

가야 10대 임금인 구형왕의 무덤으로 전해지고 있는 돌무덤으로, 구형왕은 구해(仇亥) 또는 양왕(讓王)이라 하는데 김유신의 할아버

지이다. 521년 가야의 왕이 되어 532년 신라 법흥왕에게 영토를 넘겨줄 때까지 11년간 왕으로 있었다.

이 무덤을 둘러싸고 종래에는 석탑이라는 설과 왕릉이라는 2가지 설이 있었다. 이것을 탑으로 보는 이유는 이와 비슷한 것이 안동과

의성지방에 분포하고 있는데 근거를 두고있다. 왕릉이라는 근거는 『동국여지승람』, 『산음현 산천조』에 ‘현의 40리 산중에 돌로 쌓

은 구룡이 있는데 4면에 모두 층급이 있고 세속에는 왕릉이라 전한다’라는 기록이 있다. 이 무덤에 왕명을 붙인 기록은 조선시대 문인인

홍의영의 『왕산심릉기』에 처음 보이는데 무덤의 서쪽에 왕산사라는 절이 있어 절에 전해오는 『왕산사기』에 구형왕릉이라 기록되

었다고 하였다.

일반무덤과는 달리 경사진 언덕의 중간에 총높이 7.15m의 기단식 석단을 이루고 있다. 앞에서 보면 7단이고 뒷면은 비탈진 경사를 그

대로 이용하여 만들었기 때문에 평지의 피라미드식 층단을 만든 것과는 차이가 있다. 무덤의 정상은 타원형을 이루고 있다. 돌무덤의 중

앙에는 ‘가락국양왕릉’이라고 쓰인 비석이 있고 그 앞에 석물들이 있는데 이것은 최근에 세운 시설물이다.

조선 정조 17년(1793)에는 왕산사에서 전해오던 나무상자에서 발견된 구형왕과 왕비의 초상화, 옷, 활 등을 보존하기 위해 ‘덕양전’이

라는 전각을 짓고, 오늘날까지 봄과 가을에 제사를 지내고 있다.

함양 마천면 고담사 마애여래입상 (보물 제375호)

거구의 불상답게 얼굴도 큼직하고 넓적하며 강건한 힘을 느끼게 한다. 귀는 어깨까지 내려오고 목은 비교적 짧고 목 주위에 3줄의 삼

광배에 나타나는 구슬을 꿴 모양의 연주문(連珠紋)과 불꽃무늬, 탑 기단부 모양의 대좌에 새겨진 기둥모양 등 또한 고려 초기 불상의

장방형(長方形)의 거대한 체구와 여기에 걸맞는 큼직한 발 등은 거불(巨佛)의 면모를 과시하고 있지만 전성기의 신라(新羅) 마애불보

이 점은 연주문(連珠紋)과 화염문(火焰紋)이 새겨진 주형거신광배(舟形擧身光背)와 기둥을 새긴 탑기단부(塔基壇部) 모양의 대좌(臺

고담사.

실상사 천왕문.

실상사 삼층석탑( 보물 제37호)

탑은 2층으로 된 기단(基壇) 위에 3층의 탑신(塔身)을 올린 모습으로, 동서 두 탑 모두 탑의 머리장식이 거의 완전하게 보존되어 있

실상사 석등(實相寺 石燈. 보물 제35호)

석등은 불을 밝히는 화사석(火舍石)을 중심으로 밑에 3단의 받침을 쌓고, 위로는 지붕돌과 머리장식을 얹었는데, 평면은 전체적으로

이 석등은 규모가 커서 석등 앞에 불을 밝힐 때 쓰도록 돌사다리를 만들어 놓았으며, 지붕돌의 귀퉁이마다 새긴 꽃모양이나 받침돌의

실상사 철제여래좌상(보물 제41호)

통일신라 후기의 대표적인 작품으로 실상사 창건 당시부터 지금까지 보존되어 오고 있는 유명한 철불이다. 통일신라 후기에는 지방

의 선종사원을 중심으로 철로 만든 불상이 활발하게 만들어졌는데, 이 불상 역시 한 예로서 당시의 불상 양식을 잘 표현하고 있다.

머리에는 소라 모양의 머리칼을 기교있게 붙여 놓았고, 정수리 위에는 상투 모양의 머리(육계)가 아담한 크기로 자리잡고 있다. 귀는

그런대로 긴 편이고, 목에 있는 3줄의 주름인 삼도(三道)는 겨우 표현되고 있다. 좁아진 이마, 초생달 모양의 바로 뜬 눈, 다문 입 등의

근엄한 묘사는 이전의 활기차고 부드러운 모습과는 판이하게 다르다. 어깨선이 부드럽고 가슴도 볼륨있게 처리되었지만 전반적으로 다

소 둔중한 느낌을 주며, 양 어깨에 모두 걸쳐 입은 옷 역시 아래로 내려올수록 무거운 느낌을 준다. 옷주름은 U자형으로 짧게 표현되고

있는데 이것은 당시에 유행하던 옷주름 표현기법으로 비교적 자연스러운 모습이다.

이상과 같은 특징을 지닌 실상사 철제여래좌상은 긴장감과 활력이 넘치던 8세기의 불상이 다소 느슨해지고 탄력이 줄어드는 9세기 불

상으로 변화하는 과도기적인 작품이라는 점에 그 의의를 둘 수 있다.

타종.

실상사수철화상능가보월탑(보물 제33호)

실상사 안에 있는 극락전을 향하여 그 오른쪽에 서 있는 탑으로, 수철화상의 사리를 모셔 놓은 사리탑이다. 수철화상은 신라 후기의

승려로, 본래 심원사(深源寺)에 머물다가 후에 실상사에 들어와 이 절의 두번째 창건주가 되었다. 진성여왕 7년(893)에 77세로 입적하

니, 왕은 그의 시호를 ‘수철화상’이라 하고, 탑 이름을 ‘능가보월’이라 내리었다.

탑은 신라 석조부도의 전형적인 양식인 8각의 평면을 기본으로 삼아 맨 아래 바닥돌에서 지붕까지 모두 8각을 이루고 있다.

기단(基壇)은 아래받침돌에 구름과 용무늬와 사자가 새겨져 있으나 마멸이 심하다. 윗받침돌에는 솟은 연꽃무늬가 삼중으로 조각되

어 둘러져 있다. 8각의 탑몸은 모서리마다 기둥 모양이 새겨져 있고, 각 면에는 문(門) 모양과 사천왕상(四天王像)이 새겨져 있다. 지

붕돌은 얇고 경사가 완만하며, 처마부분에는 엷은 곡선을 이루고 서까래를 새겼다. 지붕 경사면에는 기와골을 표시하였고, 그 끝에는

막새기와까지 표현함으로써 목조건축의 지붕 양식을 충실히 모방하였다. 꼭대기에는 몇 층의 단이 있고, 그 위에 원형이 작은 돌에 있

을 뿐 모두 없어졌다.

탑 옆에는 탑비가 건립되어 있어서 이 부도의 주인공을 비롯한 여러 관련된 내용을 알 수 있다. 비문에 의하면, 수철화상이 진성여왕

7년(893)에 입적한 것으로 추정되고 있어, 탑을 세운 시기를 이 즈음으로 추측하고 있다.

실상사증각대사응료탑비(보물 제39호)

증각대사는 일명 홍척국사 ·남한조사로 불리며, 통일신라 헌강왕 때에 당나라에 들어갔다가 흥덕왕 1년(826)에 귀국한 뒤 구산선문

의 하나인 실상사파를 일으켜 세운 고승이다. 비는 비몸돌이 없어진 채 현재 거북받침돌과 머릿돌만이 남아있다. 받침돌은 용의 머리

를 형상화 하지않고 거북의 머리를 그대로 충실히 따랐다. 머릿돌은 경주의 ‘태종무열왕릉비’계열에 속하는 우수한 조각을 보여주는데,

앞면 중앙에 ‘응료탑비(凝蓼塔碑)’라는 비명칭을 새겨 두었다.

9세기 중엽에 만들어진 것으로 추정되며, 경주의 신라 무열왕릉비와 같이 한국 석비의 고전적 형태를 잘 나타내고 있다. 대사의 묘탑

인 실상사증각대사응료탑(보물 제38호)은 탑비의 뒤편 언덕에 세워져 있다.

실상사 수철화상 능가보월탑비(보물 제34호)

수철화상은 통일신라 후기의 승려로, 본래 심원사에 머물다가 뒤에 실상사에 들어가 수도하였다. 진성여왕 7년(893) 5월 77세로 이

절에서 입적하자 왕이 시호와 탑명을 내렸다고 한다. 비문에는 수철화상의 출생에서 입적까지의 행적과 사리탑을 세우게 된 경위 등을

기록하고 있다. 그는 실상사에서 입적하였으나 심원사의 승려이었기 때문에 비문에는 ‘심원사수철화상’으로 적고 있다. 비문을 짓고 쓴

사람은 알려져 있지 않으며, 마멸과 손상이 심한 편이다.

탑비의 형식은 당시의 일반적인 탑비 형식과는 달리 거북모양의 받침돌 대신 안상(眼象) 6구를 얕게 새긴 직사각형의 받침돌을 두어

그 위로 비를 세웠다. 비를 꽂아두는 비좌(碑座)에는 큼직한 연꽃을 둘렀다. 머릿돌에는 구름 속에 용 두마리가 대칭하여 여의주를 다투

는 듯한 모습이 조각되어 있고 그 앞면 중앙에는 ‘능가보월탑비’라는 글이 새겨져 있는데, 조각수법이 형식적이고 꾸밈이 약화된 경향이

뚜렷하다.

비의 건립 연대는 효공왕(재위 897∼912)대로 추정되고, 글씨는 당대를 전후하여 성행한 구양순체를 따랐다.

실상사 백장암 석등 (보물 제40호)

실상사는 지리산 천왕봉의 서쪽 분지에 있는 절로, 통일신라 흥덕왕 3년(828)에 증각대사(일명 홍척국사, 남한조사)가 선종9산 중 실

상산문을 열면서 창건하였다. 절 안의 백장암 남쪽 밑으로 울타리를 마련하여 몇 점의 유물을 보호하고 있는데, 석등은 백장암3층석탑

(국보 제10호)과 함께 있다.

석등은 일반적으로 불을 밝히는 화사석(火舍石)을 중심으로 밑에 3단의 받침을 두고, 위로는 지붕돌과 머리장식을 얹는데, 이 석등은

받침의 밑부분이 땅속에 묻혀있는 상태이다. 받침은 가운데에 8각의 기둥을 두고, 아래와 윗받침돌에는 한 겹으로 된 8장의 연꽃잎을 대

칭적으로 새겼다. 화사석 역시 8각형으로 네 면에 창을 뚫어 불빛이 퍼져 나오도록 하였다. 지붕돌은 간결하게 처리하였고, 그 위의 머리

장식으로는 보주(寶珠:연꽃봉오리모양의 장식)가 큼지막하게 올려져 있다.

전체적으로 8각의 평면인 점으로 보아 통일신라시대 석등의 기본 형태를 잘 간직하고 있다. 각 부분에 새긴 세부적 조각수법으로 미루

어 통일신라 후기인 9세기에 건립된 것으로 짐작된다.

실상사 백장암 삼층석탑을 배경으로...

백장암 삼층석탑(국보 제10호)

실상사는 지리산 천황봉 서편에 위치한 절로, 통일신라 흥덕왕 3년(828)에 홍척(洪陟)이 창건하였다. 이 곳에서 북쪽으로 얼마쯤 가

다보면 백장암이 나타나는데, 실상사에 딸린 소박한 암자로, 그 아래 경작지에 이 탑이 세워져 있다.

낮은 기단(基壇) 위에 3층의 탑신(塔身)을 올린 모습으로, 각 부의 구조와 조각에서 특이한 양식과 수법을 보이고 있다. 즉, 일반적인

탑은 위로 올라갈수록 너비와 높이가 줄어드는데 비해 이 탑은 너비가 거의 일정하며, 2층과 3층은 높이도 비슷하다. 층을 이루지 않고

두툼한 한 단으로 표현된 지붕돌의 받침도 당시의 수법에서 벗어나 있다. 또한 탑 전체에 조각이 가득하여 기단은 물론 탑신에서 지붕

에 이르기까지 다양한 조각이 나타난다. 기단과 탑신괴임에는 난간모양을 새겨 멋을 내었고, 탑신의 1층에는 보살상(菩薩像)과 신장상

(神將像)을, 2층에는 음악을 연주하는 천인상(天人像)을, 3층에는 천인좌상(天人坐像)을 새겼다. 지붕돌 밑면에는 연꽃무늬를 새겼는데

3층만은 삼존상(三尊像)이 새겨져 있다.

통일신라시대 후기에 세워진 것으로 추측되는 이 탑은 갖가지 모습들의 조각으로 화려하게 장식하는 등 형식에 얽매이지 않은 자유로

운 구조가 돋보이고 있어, 당시를 대표하는 아름다운 석탑 중 하나라 할 수 있다.

겨우 주차를 하고는...

저녁식사는 추어탕으로...

<인터넷 자료 참고>

'나들이 > - 먼 나들이' 카테고리의 다른 글

| 무위사(전남 강진) (0) | 2008.05.08 |

|---|---|

| 음식맛(전남 담양) (0) | 2008.05.07 |

| 남도의 봄(땅끝탑.대흥사) (0) | 2008.03.28 |

| 남도의 봄(해남 달마산.보길도) (0) | 2008.03.26 |

| 남도의 봄(촉석루.보리암) (0) | 2008.03.25 |